Les pronoms personnels regroupent deux types d’éléments au fonctionnement différent :

- je, tu, nous, vous, on qui sont des pronoms sans antécédent représentent toujours un des protagonistes d’une situation d’énonciation. Ce sont des déictiques.

- il et tous les pronoms de la 3e personne qui ont généralement un antécédent fonctionnent comme substituts anaphoriques.

- On est un pronom « personnel indéfini » aux emplois multiples. Il a trois emplois principaux.

- Il peut signifier « les gens » en général, l’espèce humaine.

Ex : On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

- Il peut représenter une ou plusieurs personnes de genre indéterminé.

Ex : On frappe à la porte.

- Dans un usage familier, il équivaut à nous, par lequel il est souvent repris en position détachée.

Ex : Nous, on attend de tes nouvelles.

Le caractère indéterminé de ce pronom lui permet de prendre la place des pronoms des autres personnes (effet stylistique).

Ex : Alors, on se moque de ses petits camarades ? = tu ou vous.

- Lorsque le pronom personnel complément d'objet représente la même personne que le sujet du verbe, on dit que c'est un pronom réfléchi : il prend la forme me, te, se, nous, vous, se.

- On trouve ces pronoms dans la conjugaison des verbes pronominaux.

- Avec certains verbes, le pronom réfléchi exerce une fonction syntaxique

Ex : Je me lave. Le pronom réfléchi : me est COD comme la dans Je la lave.

- Avec certains verbes, le pronom réfléchi ne peut pas s’analyser, il fait corps avec le verbe : c’est le cas du pronominal passif.

Ex : Cette voiture se vend bien.

- Les pronoms personnels en et y peuvent avoir plusieurs valeurs :

Le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec l’antécédent qu'il représente.

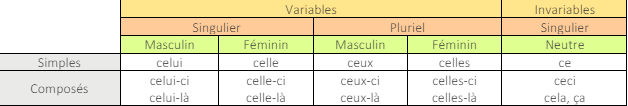

Les pronoms démonstratifs varient en genre et en nombre en fonction du référent désigné. Ils peuvent être déictiques,

Ex : Qu’est-ce que cela veut dire ?, ou anaphoriques.

Ex : Henri III désigna Henri de Navarre pour lui succéder, celui-ci régna donc sous le nom d’Henri IV.

- Les pronoms démonstratifs possèdent deux formes, une simple et une composée par adjonction des particules -ci et -là. Leur répartition obéit en principe à une règle de proximité.

- Les formes simples ne sont pas autonomes. Elles doivent toujours être accompagnées d’une expansion qui les détermine.

- Cela reprend ce qui a été dit (anaphore), ceci annonce ce qui va suivre (cataphore).

- On distingue :

- des formes simples

Ex : Qui est venu ? (sujet animé) ; Qu’as-tu vu ? (COD non-animé)

Ex : Qui est-ce qui est venu ? (sujet animé) ; Qu’est-ce que tu fais ? (objet inanimé)

- Il existe aussi un pronom complexe (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles) servant lorsque l’interrogation porte sur un ou plusieurs éléments d’un ensemble. Il peut être anaphorique

Ex : Il existe plusieurs Saint-Michel en France, lequel est celui de Montaigne ? ou déictique

Ex : Lequel de ces champignons est comestible ?

Ils constituent une catégorie hétéroclite composée de formes très diverses et parfois inattendues. Leur complexité est moins grande quand on les représente sous forme de tableau :

Beaucoup de pronoms indéfinis sont les homonymes de déterminants et il faut être attentif, lors d’une éventuelle analyse, à ne pas confondre les uns et les autres.

Pour cela, il suffira de vérifier si le mot qui fait problème fait partie d’un groupe nominal (déterminant) ou s’il remplit à lui seul les fonctions d’un groupe nominal (pronom).

Ex : Beaucoup de joueurs (déterminant) ont parié, peu ont gagné. (pronom)

Le pronom relatif un mot subordonnant, qui relie la proposition relative à l’antécédent qu’elle détermine.

Il occupe une place particulière dans l’ensemble des pronoms car il remplit une triple fonction :

- il introduit une proposition subordonnée dite relative

- il représente un groupe nominal, son antécédent

- il a une fonction grammaticale par rapport à un élément de la proposition qu’il introduit.

Ex : Le chat de la voisine qui mange de la bonne cuisine fait ronron.

(antécédent proposition relative / complément du groupe nominal le chat de la voisine)

Pour bien analyser un pronom relatif, il faut identifier son antécédent et trouver la fonction syntaxique de ce pronom dans la subordonnée relative. Cette analyse peut s’avérer parfois délicate ; on peut alors décomposer la phrase complexe comportant cette relative et retrouver deux propositions indépendantes plus faciles à analyser.